Von der Forschung zum innovativen Spin-off

In den USA sind wissenschaftliche Ausgründungen, sogenannte Spin-offs, fester Bestandteil der Start-up-Szene. Obwohl Deutschland exzellente Forschung vorweisen kann, sind Ausgründungen hierzulande deutlich seltener. Wirtschaftsjunior Nam Gutzeit hat den Schritt gewagt: Aus seiner Forschung an der TU Ilmenau entstand die innovative eCeramix GmbH mit Kunden aus der Luft- und Raumfahrt und dem High-Tech-Maschinenbau. Für mehr solcher Erfolgsgeschichten und Innovationen „Made in Germany“ wünscht sich der Gründer bessere Rahmenbedingungen.

Junge Wirtschaft: Nam, Du hast an der Universität zunächst geforscht und dann gegründet. Wie kam es dazu?

Nam: Als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich an der Technischen Universität Ilmenau viele Jahre an der Entwicklung von Technologien und Fertigungsverfahren für die Herstellung von miniaturisierten komplexen Schaltungen im Bereich der mehrlagigen keramischen Schaltungs- und Funktionsträger geforscht und gearbeitet. Hier kamen dann immer mehr Anfragen aus der Wirtschaft, die an der Universität nicht mehr abgebildet werden konnten. Deshalb habe ich mit drei Kollegen die eCeramix GmbH gegründet.

Was macht Euer Unternehmen genau?

Wir entwickeln und fertigen komplexe Schaltungs- und Funktionsträger hauptsächlich auf Basis von mehrlagigen keramischen Substraten, sogenannten LTCC. Das ermöglicht robuste Leiterplatten mit einer hohen Integrationsdichte. Unsere keramischen Leiterplatten werden da eingesetzt, wo normale Leiterplatten versagen, wie z. B. bei hohen Temperaturen, dem Einsatz im Vakuum oder dem Kontakt mit Strahlung und Chemikalien. Auch im Halbleiterbereich werden die von uns entwickelten Schaltungsträger verstärkt genutzt, weil die Anforderungen immer weiter steigen. Unsere Kunden kommen aus allen Bereichen der Industrie, hauptsächlich aus der Luft- und Raumfahrt und dem High-Tech-Maschinenbau.

Gab es Unterstützungsangebote seitens der Universität und wie sieht die Zusammenarbeit heute aus?

Mit der Technischen Universität Ilmenau haben wir einen Kooperationsvertrag geschlossen, der es uns ermöglicht, die High-Tech-Anlagen der Universität für die Entwicklungsprojekte mit unseren Kunden zu nutzen. Das hat den Vorteil, dass wir Zugriff auf Anlagen haben, die Fertigungsverfahren ermöglichen, die andere Hersteller nicht umsetzen können. Da die Fertigung der keramischen Substrate komplett im Reinraum stattfindet, haben wir hier eine herausragende Basis für die Umsetzung von Anforderungen im Bereich der Miniaturisierung der Schaltungen. Gleichzeitig können wir durch eine genaue Nutzungsabrechnung hohe Investitionskosten in eigene Fertigungslinien sparen. Mit dem Sitz im Technologie- und Gründerzentrum in Ilmenau haben wir eine hervorragende Umgebung, um Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.

Studien zeigen, dass Risikokapital in Deutschland fehlt: Wie hast Du die Finanzierung für Dein Start-up beschafft?

Alle Aktivitäten in unserem Unternehmen haben wir über Bootstrapping finanziert, das heißt ohne Fremdkapital. Diese Methode hat uns die volle Kontrolle über die Ausrichtung der eCeramix GmbH gegeben. Sie birgt natürlich gleichzeitig ein hohes Risiko bei wirtschaftlichen Engpässen. Parallel zu unserem eigentlichen Kerngeschäft entwickelten wir eigene Produkte im Medizintechnikbereich mit einem patentierten Entkeimungsverfahren für Zellkulturen. Für beide Unternehmensbereiche sind wir momentan auf der Suche nach strategischen Partnern und Investoren zur weiteren Umsetzung.

Welche bürokratischen oder organisatorischen Hürden musstest Du während des Gründungsprozesses überwinden?

Die Gründung selbst ist natürlich ein bürokratischer Akt, der aufgrund der Vielzahl von Stellen, die angelaufen werden müssen, auch zeitraubend ist. Ich würde trotzdem behaupten, dass die Belastung während der Gründungsphase im Jahr 2020 noch überschaubar war. Heute ist Bürokratie in vielen Bereichen der täglichen Arbeit sehr zeitintensiv. Beispielsweise Nachweispflichten: In der Theorie müssen wir sie nicht selbst umsetzen. Tatsächlich aber verlangen unsere Kunden sie von uns, sodass wir dem nachkommen müssen. Auch die fehlende Digitalisierung in den Behörden und anderen Institutionen erzeugt immer wieder einen enormen Mehraufwand.

Du darfst die Wunschliste weiterführen: Was braucht es, damit Spin-offs langfristig erfolgreich werden?

Wir brauchen grundsätzlich mehr Vertrauen in junge Unternehmen, ganz besonders auch bei der Finanzierung. Scheitern darf nicht mehr dazu führen, dass Gründer und Gründerinnen nach einer Niederlage nicht wieder aufstehen. Neu anfangen und weitermachen mit dem angeeigneten Wissen ist dann eine gute Option. Gut fände ich zudem Konzepte, die junge und kleine Unternehmen im Bereich Steuern und Abgaben stark entlasten. Die freiwerdenden Mittel könnten zum größten Teil direkt investiert werden, was ein schnelleres Wachstum und eine stabile Position im Markt erleichtern würde.

Was müsste sich in den Universitäten ändern, damit mehr forschungsbasierte Start-ups entstehen?

Der Transfer von Wissen und Erfahrungen aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen muss aktiv gesteuert werden. Das funktioniert an manchen Standorten sehr gut, an anderen gibt es da noch einen großen Nachholbedarf. Das Wissen von Universitätsmitarbeitenden, insbesondere im Ingenieursbereich, beim Thema Wirtschaft, Gründen und Unternehmertum, ist teils sehr rudimentär. Das ändert sich zum Glück momentan durch verschiedene, teils regionale Programme. Das kann nach meinem Geschmack aber noch viel stärker ausgebaut werden.

Wie wichtig ist es, sich als Start-up zu vernetzen?

Sehr. Da mir Netzwerken schon immer viel Spaß bereitet hat, konnten wir in unserer Anfangsphase auch auf die Erfahrungen von anderen Unternehmen bauen, mit denen ich schon in Kontakt gestanden hatte. Zum Zeitpunkt der Gründung war ich noch kein Mitglied der Wirtschaftsjunioren. Im Nachhinein wäre das natürlich ein großer Vorteil gewesen. Das Start-up-Ökosystem in Ilmenau und Thüringen ist aber sehr gut vernetzt, was uns bis heute sehr weiterhilft.

Welche Pläne hast Du für Dein Unternehmen?

Im Bereich der kundenspezifischen Entwicklungsprojekte wollen wir uns langfristig noch stabiler aufstellen. Unser Ziel ist, das Wissen über unsere Technologie – der keramischen, mehrlagigen LTCC-Substrate – zu verbreiten und über deren Nutzen sowie Vorteile zu informieren. Wir setzen dabei auf langfristige Kooperationen. Für eine Weiterentwicklung unserer eigenen Produkte suchen wir wie gesagt auch strategische Partner und Investoren. Dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten noch weiter beschäftigen.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Der Transfer von Wissen und Erfahrungen aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen muss aktiv gesteuert werden.“

Nam Gutzeit ist Landesvorsitzender der WJ Thüringen und Gründer. Er wünscht sich weniger Steuern und Bürokratie für junge Unternehmen, dafür mehr Vertrauen und Investitionsbereitschaft in sie.

Vorheriger Artikel der Ausgabe

Droht Deutschland die Deindustrialisierung, Frau Melnikov?

Nächster Artikel der Ausgabe

Nach der Wahl ist vor dem Koalitionsvertrag

Weiter Beiträge zum Thema

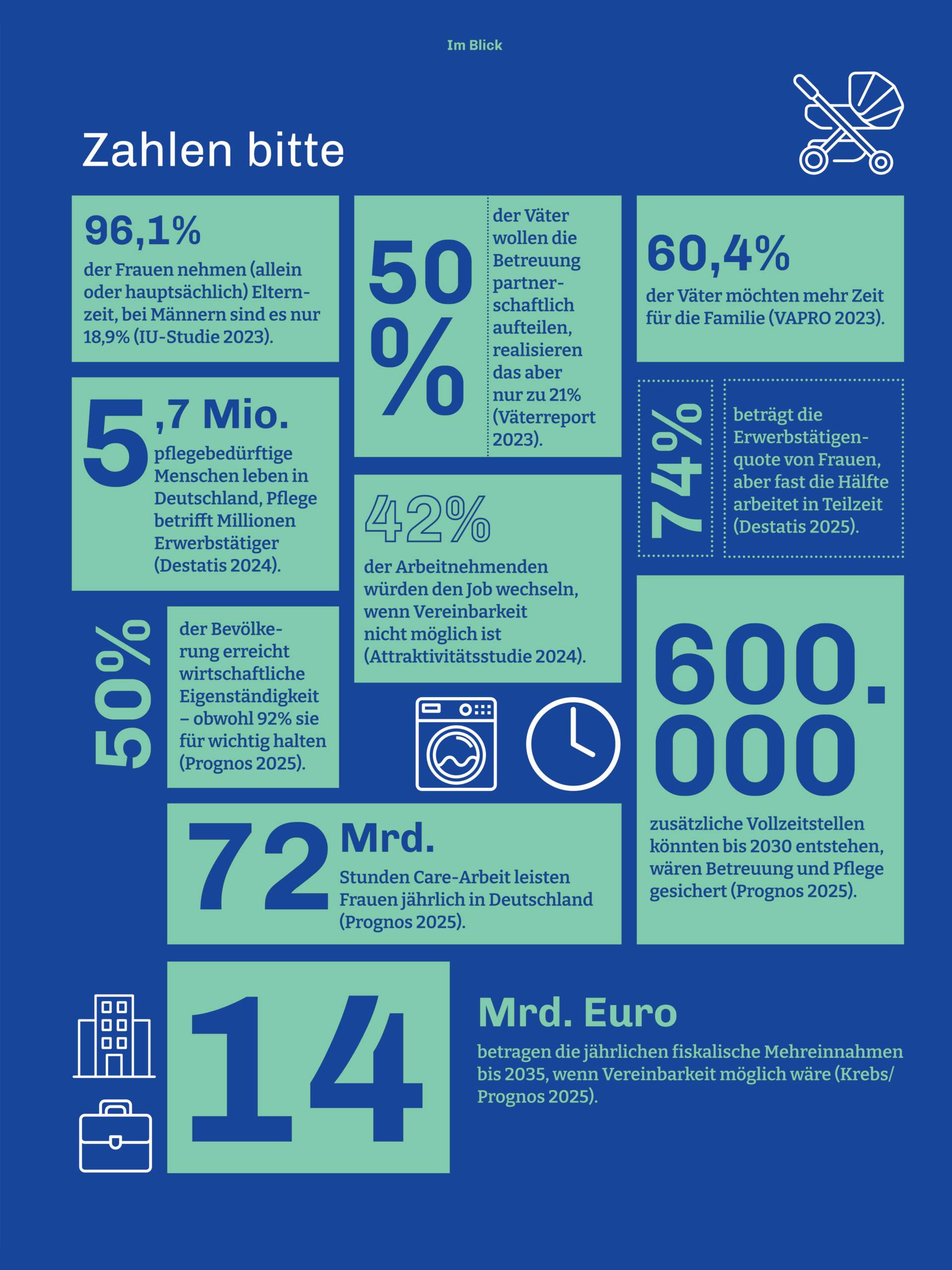

Vereinbarkeit zahlt sich aus

Vereinbarkeit zahlt sich aus ...

Und wer übernimmt jetzt den Laden?

Und wer übernimmt jetzt den Laden? ...

Wir alle sind Teil der Geschichte

Wir alle sind Teil der Geschichte ...