Und wer übernimmt jetzt den Laden?

Der deutsche Mittelstand kämpft mit einer veritablen Nachfolgekrise. Gebundenes Vermögen und eine neue Rechtsform können hier eine Alternative bieten und Zukunft sichern.

Nachfolge. Ein kurzes Wort, das jedoch mit großen Erwartungen und einiger Bedeutungsschwere einhergeht. Der Betrieb, das Geschäft, das Lebenswerk, die Familie, der Ruhestand – und bei all dem die Frage: Wie geht es weiter? Zu jeder abgebenden Generation gehört auch eine übernehmende, und wenn Du diese Zeilen liest, gehörst Du mit einiger Wahrscheinlichkeit zu letzterer. Und egal ob Du nun in eine Unternehmerfamilie geboren wurdest oder nicht – dieses Thema geht uns alle etwas an. Die junge wie die ältere Generation.

Es droht ein Ausverkauf des Mittelstands

Ein Blick aus der Makroperspektive: Immer mehr Abgebenden stehen immer weniger Übernehmende gegenüber. Nur noch ein Drittel der Unternehmensnachfolgen – der demographische Wandel lässt grüßen – gelingen innerhalb der Familie, so Zahlen der DIHK. Damit wackelt das zentrale Nachfolgemodell des deutschen Mittelstands: das der traditionellen Familienunternehmen. Die Zahlen sind erschreckend: Während bis Ende 2025 rund 215.000 Unternehmen an einer Nachfolge basteln, planen noch mehr, das Unternehmen zu schließen. Nämlich 231.000 (Zahlen der KfW). Denn gibt es keine Erb: innen, bleiben oft nur Schließung oder Verkauf, auch wenn das betriebswirtschaftlich gar nicht notwendig und nicht erwünscht ist.

Die Bundesregierung hat das Problem verstanden

Nun die gute Nachricht: Es gibt eine Alternative. Und zwar in Form eines Vorhabens, das seit einigen Jahren diskutiert wird und das die neue Bundesregierung so klar wie nie in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen hat: die Einführung einer „Gesellschaft mit gebundenem Vermögen“, einer neuen Rechtsform für treuhändisches Unternehmertum. Die zugrunde liegende Idee ist gar nichts Neues. Schon seit Jahrzehnten zeigen Unternehmen wie Bosch, Zeiss und geschätzt mehr als 300 weitere Unternehmen, dass generationenübergreifende Weitergabe jenseits von Erbe und Verkauf möglich ist – auf treuhändische Weise. Das Konzept ist auch unter dem Schlagwort „Verantwortungseigentum“ bekannt geworden. Doch das deutsche Gesellschaftsrecht weist an dieser Stelle eine Lücke auf, eine entsprechende Rechtsform gibt es bislang nicht. Daher haben diese Pionier:innen juristische Krücken gebaut: Stiftungskonstruktionen. Diese sind aber kompliziert und lohnen sich laut Aussagen aus der Praxis erst ab etwa 30 Millionen Euro Jahresumsatz. Die allermeisten mittelständischen und kleineren Unternehmen sind damit außen vor. Und haben keinerlei Handhabe für das beschriebene Problem.

Neue Rechtsform für gebundenes Vermögen

Die Rechtsform der GmgV kann hier als eine weitere Option Abhilfe schaffen. Denn sie ermöglicht, das treuhändische Modell einfach und unbürokratisch umzusetzen: Das Vermögen wird ans Unternehmen selbst gebunden und kann nicht mehr zu persönlichen Zwecken entnommen werden, zum Beispiel durch einen Verkauf. Es dient der langfristigen Unternehmensentwicklung, und Gesellschafter:innen können, ähnlich wie in Anwaltspartnerschaften, in die Gesellschaft ein- und wieder austreten – ohne sich teuer ins Unternehmen einkaufen zu müssen. So wird der Pool an geeigneten Kandidat:innen erheblich erweitert. Denn auch wenn Du sozusagen nichts zu erben hast und Dir die finanziellen Mittel fehlen, das Unternehmen selbst zu kaufen, kannst Du in die Position der treuhändischen Eigentümerschaft kommen. Damit sind die passenden Fähigkeiten und Werte bei der Nachfolgewahl die entscheidenden Faktoren. Das kann für genetische Nachkommen genauso gelten wie für langfristige Mitarbeitende oder externe Talente. Die abgebende Generation erhält so die Sicherheit, dass das Unternehmen nicht von den nachfolgenden Generationen versilbert wird – eine Möglichkeit, auf die die Alteigentümer:innen bewusst mit Blick auf den langfristigen Erhalt des Unternehmens verzichtet haben.

Kritik trotz breiten Zuspruchs

Dieses Konzept erfährt große Begeisterung. Knapp 2.000 Unternehmen haben die Einführung der Rechtsform öffentlich gefordert, rund 30 Verbände, darunter auch die Wirtschaftsjunioren, haben sich dahinter gestellt. Laut einer repräsentativen Allensbach- Umfrage befürworten 72 Prozent der deutschen Familienunternehmen die Rechtsform, 42 Prozent können sich vorstellen, sich treuhändisch aufzustellen. Wirtschaftswissenschaftler von Michael Hüther bis Lars Feld sehen in der Rechtsform eine Stärkung von Wettbewerb und sozialer Marktwirtschaft. Und doch werden immer wieder auch kritische Stimmen laut. Die Rechtsform sei ununternehmerisch, verschrecke Investor:innen, und außerdem genügten die bereits bestehenden Modelle.

Vorbehalte sind längst widerlegt

Um es kurz zu machen: Diese Vorbehalte sind größtenteils politisch motiviert und bereits vielfach widerlegt worden. Natürlich kann man auch in der Satzung einer GmbH festhalten, Gewinne zu reinvestieren. Aber das ist auch jederzeit wieder änderbar. Genau darum geht es aber bei der neuen Rechtsform: eine rechtsverbindliche und unumkehrbare Vermögensbindung, um treuhändisches Eigentum und langfristige Unabhängigkeit zu ermöglichen und eben auch einen Ausverkauf des Mittelstands zu verhindern. Und Studien zeigen, dass Unternehmen mit Vermögensbindung langlebiger, resilienter und innovativer sind, also unternehmerisch wunderbar funktionieren. Darin sehen auch viele Investor:innen Potential. Das noch recht junge Unternehmen Haferkater konnte jüngst rund 6 Millionen Euro an Investitionen einsammeln, um zukünftiges Wachstum in einer treuhändischen Struktur zu finanzieren.

Innovation quasi zum Nulltarif

Wo wir schon beim Geld sind: Was kostet die Zukunft, fragt diese Ausgabe. Die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist eine Neuerung, die unsere Wirtschaft dringend braucht, wenn sie zukunftsfähiger werden will. Und es genügt die reguläre Regierungsarbeit, um sie einzuführen. Nachdem die Ampel die Rechtsform versprochen und dann aus anderen Gründen gescheitert ist, liegt der Ball nun erneut bei den zuständigen Ministerien. Und die dürfen sich stützen auf die respektable Vorarbeit einer Expert:innengruppe, die aus Forschungsinteresse und im Auftrag der parlamentarischen Ampel-Berichterstatter: innen schon vor knapp einem Jahr einen fertigen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Kostengünstiger ist eine derart vielversprechende Innovation nicht zu haben. Also füllen wir das schöne Wort Nachfolge mit neuem Leben!

Die Konferenz zum Thema

Am 9. Oktober 2025 findet in Berlin die SO:25 statt, die Konferenz für Verantwortungseigentum | Steward- Ownership. Unternehmer:innen aus Mittelstand, Start-ups und Konzernen treffen auf Investierende, Wissenschaft und Politik – auf der Vorgänger-Veranstaltung 2023 sprach der Bundespräsident gar von einer „wirtschaftlichen Avantgarde“. Die SO:25 bietet Austauschund Lernformate: Workshops, Panels, Keynotes und einen „Erfahrungsraum“. Schwerpunkte sind u.a. Finanzierung, Nachfolge, unternehmerische Langfristigkeit. Tickets & Infos: so25.org.

Carla Reuter

ist Unternehmerin und Juristin. Sie ist geschäftsführende Vorständin der Stiftung Verantwortungseigentum, die treuhändisch geführte Unternehmen vernetzt und sich für bessere politische und rechtliche Rahmenbedingungen einsetzt.

Vorheriger Artikel der Ausgabe

Träge Strukturen bremsen dynamische Solarbranche aus

Nächster Artikel der Ausgabe

Finance for Beginners

Weiter Beiträge zum Thema

Wie wir lieber lernen

Wie wir lieber lernen ...

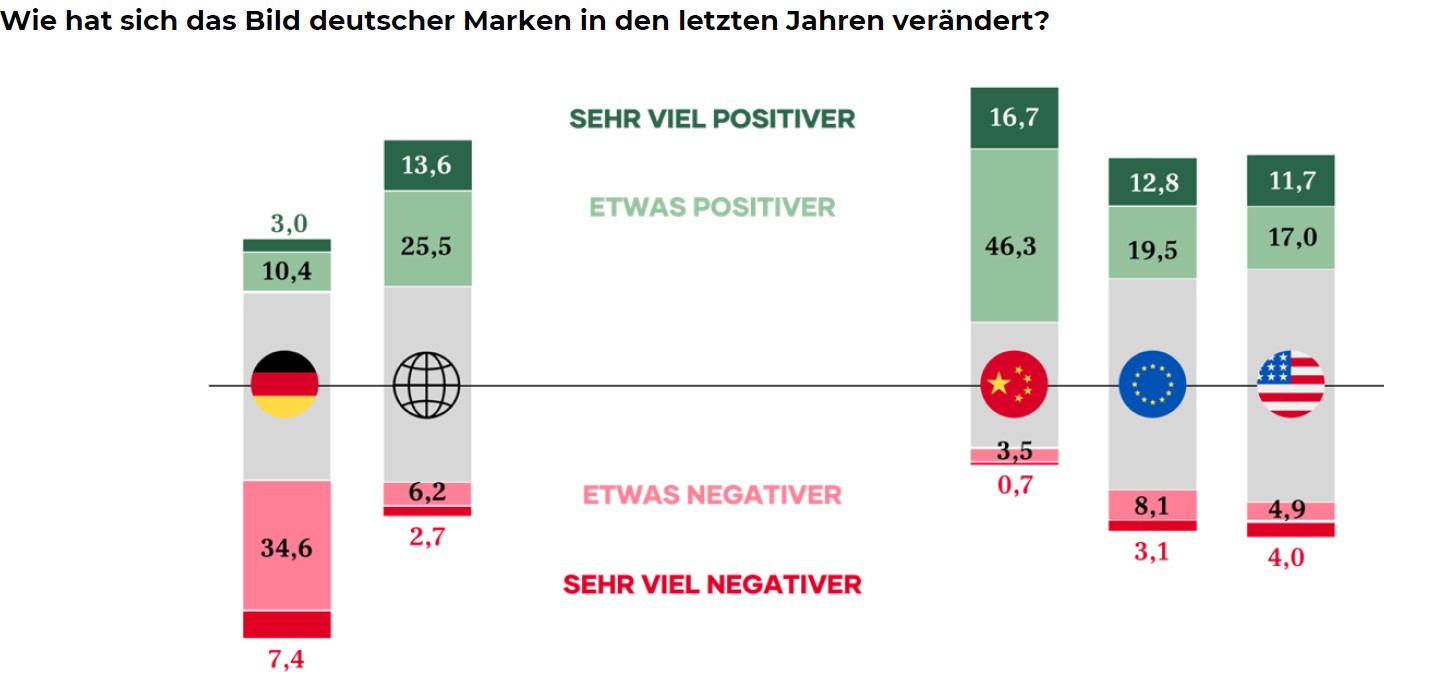

Stresstest für „Made in Germany“

Stresstest für „Made in Germany“ ...

Remote Leadership: zwei praktische Aspekte moderner Führung

Remote Leadership: zwei praktische Aspekte moderner Führung ...